Les travers de Bollywood

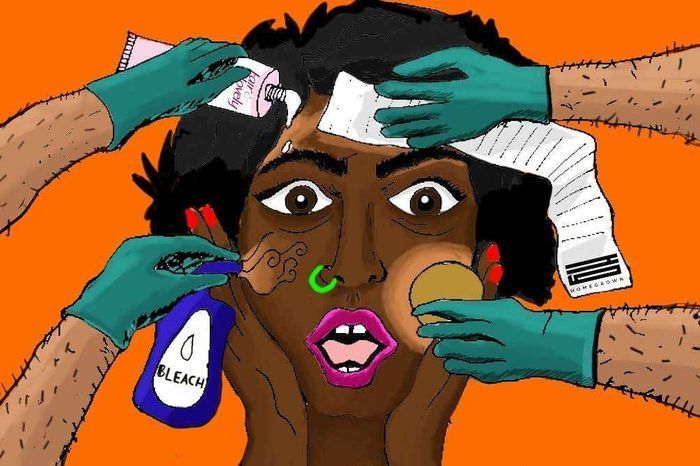

Dans l'article précédent, à travers un croisement d’anecdotes, je vous racontais comment la globalisation de Bollywood participait à l’incrustation du colorisme et donc de la négrophobie en Asie du sud mais aussi en Afrique en particulier.

image trouvées sur feminisminindia.com

Sommaire :

Quand l'Afrique adore Bollywood

L'Afrique et l'Asie du sud : une vieille histoire d'amour et de haine

Bollywood et l'Afrique ?

Carton rouge pour Bollywood

Recommandations et sources

image trouvées sur feminisminindia.com

Si vous vous souvenez bien, je parlais d’une certaine distance émise, par mes amies ou autre, entre les personnages féminins vus à l’écran et les personnes du quotidien sud asiatique.

Ma couleur de peau n’est pas celle que l’on voit, chez les personnages principaux des films indiens, tous confondus.

Les standards de beauté actuels visent un certain schéma :

Une peau claire tirant sur le blanc, taille fine, peau lissée et tonifiée, des courbes à des endroits sexualisés. Des standards qui ont réussi à s’immiscer en haut de la pyramide, alimentés par les différents protagonistes s’activant dans la mode, le monde de la beauté et de l’image en général.

J’ai déjà entendu de la part de mes camarades de classe , des propos du type :

"Elles sont belles les femmes dans ton pays, dans les films."

"Ça se voit que tu n’es pas du nord de l’inde."

"Tu es vachement noire pour une indienne."

C’est précisément ici que l’on doit réaliser le puissant pouvoir des industries médiatiques.

image trouvées sur feminisminindia.com

Quand l'Afrique adore Bollywood

A chaque fois que je vois des vidéos d’appréciation sur lequelles figurent des personnes noires dansant sur des chansons indiennes, rejouant des scènes de film qu’iels adorent… je me dis systématiquement: Oh si seulement iel savaient ?

Disons que je ne comprends pas l’engouement quand je pense à l’accueil et le traitement qui leur est réservé en Asie du sud ou de la part de certaines personnes sud asiatiques.

Mon collègue malien de mon ancienne vie, je précise car ça a son importance, m’avait raconté que lorsqu’il était petit il voulait se marier avec une fameuse “hindou”. En Afrique de l’ouest, pour une raison qui m’échappe, les indiens sont appelés “hindou” Si quelqu’un sait, let me know. Sûrement la même confusion qui existe en France.

Le moment était trop mignon, car il devait avoir 7-8 ans à l’époque de ce son souvenir. Il avait encore plein d'émotion et son visage s'était adouci.

Il me dit : "Quand j’ai su que ça n’arriverait jamais, j’ai pleuré."

A part me dire que son destin ne pouvait que lui amener une malienne sur son chemin, on a pas plus creusé la discussion.

Mais ce qui m’est venu en tête c’est encore une fois cette dimension de colorisme et qu’il y avait des chances que ça n’aurait jamais pu se concrétiser à cause de sa couleur même.

Attention, je ne dis pas que les unions afro- sud asiatiques ne sont pas possibles.

L'Afrique et l'Asie du sud : une vieille histoire d'amour et de haine

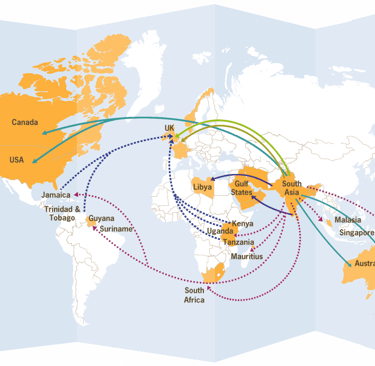

Les relations entre le continent africain et la région sud asiatique ont toujours existé à travers différentes migrations volontaires ou forcées, dès 1300.

De 1894 à 1962, pendant la période coloniale, l’administration britannique impose un protectorat en Ouganda. Un protectorat diffère d’un point de vue structurel d’une colonie, c’est à dire que les institutions et pouvoirs du pays restent locaux mais la souveraineté est limitée.

L’empire britannique utilisait ce mode de domination dans la continuité coloniale, un mode de gouvernance toutefois économique. L’empire envoyait des conseillers britanniques occuper des postes de diplomates. L’armée était également mobilisée pour la défense du protectorat.

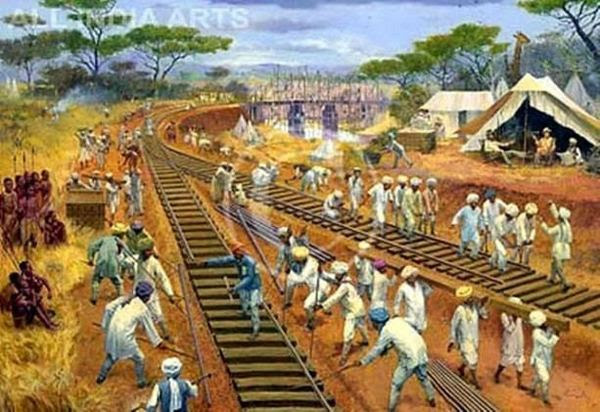

La présence de sud asiatiques en Ouganda commence vers 1890, plus de 35000 personnes indiennes sont envoyées pour deux types d’activités.

L’Inde britannique envoyait des ouvriers : coolies, pour participer activement à la construction de la route ferroviaire ralliant l’Ouganda à Mombasa, ville portuaire du Kenya.

Des officiers subordonnés indiens étaient également recrutés pour être utilisés en tant que tampon, intermédiaire entre l’administration ougandaise et britannique.

L’empire britannique abolit l’esclavage en 1833 et instaure une sortie graduelle de ce mouvement.

C’est à ce moment-là que naît un autre système de servitude : Indented labour ou l’engagisme.

En France, l’abolition de l’esclavage arrive en 1844.

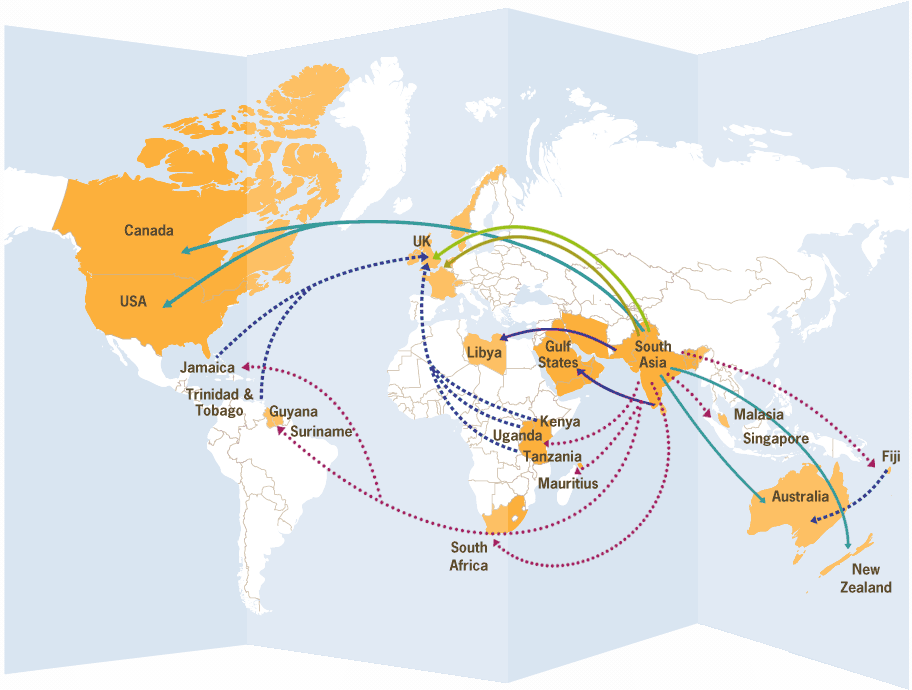

De nombreuses personnes indiennes furent envoyées dans plusieurs ex- colonies, pour palier au manque de force ouvrière suite à l’abolition de l’esclavage.

Personnes ouvrières sur le projet ferroviaire Ouganda-Kenya

Observez les mouvements sous l'appellation "Indentured labour from south asia".

L’indented labour consistait à contractualiser une période de 3 à 5 ans durant lesquelles les personnes engagé.es reçoivent un salaire mensuel allant de 5 à 12 roupies en fonction des colonies.

L’engagisme se révèlera être un esclavage des temps modernes au vue des conditions dans lesquelles ces personnes sont transportées, par bateau et le traitement reservé une fois arrivé dans les colonies.

L’engagisme se basait sur le volontariat des personnes voulant travailler mais n’est en fait qu’une alternative qui se rapproche de l’esclavage et la traite.

Les officiers subordonnés indiens, ces personnes tampons, étaient vus comme des négociateurs et utilisés comme des pions par l’empire britannique.

Beaucoup d’entre eux avaient des business lucratifs créant des disparités avec la population locale au niveau social et économique.

L’engagisme montre bien que le rapport inégal entre peuples noirs et asiatique n’a fait que croître la hiérarchie entre ces races sociales.

L’anglais -> l’indien -> le noir

En octroyant aux indiens, cette position de subordonné, dans cette équation, l’empire britannique a délégué une partie de son pouvoir et qui s'avérait être un bon coup stratégique pour les anglais. Créer un intermédiaire pour ne pas être attaqué en premier lieu. A la fin des contrats, certains rentraient en Inde, certains mourraient et d’autres s’installaient sur place en Ouganda, au Kenya ou au Ghana, dans le cas de l'Afrique.

En Août 1972, Idi Amin ,le président ougandais, ordonna l’expulsion de ces “80,000” sud asiatiques vivant en Ouganda, ils avaient 90 jours pour quitter le territoire.

La plupart avaient le passeport britannique, donc le Royaume Uni a été le premier pays de destination, puis le Canada ou les Etats-Unis. Certains avaient la nationalité ougandaise, mais ont choisi de quitter le pays volontairement en vue des représailles.

Idi Amin expulsait ces sud asiatiques à cause de leurs richesses et de leur exploitation des ressources ougandaises, il appelait les indiens : “Bloodsuckers” (sangsue).

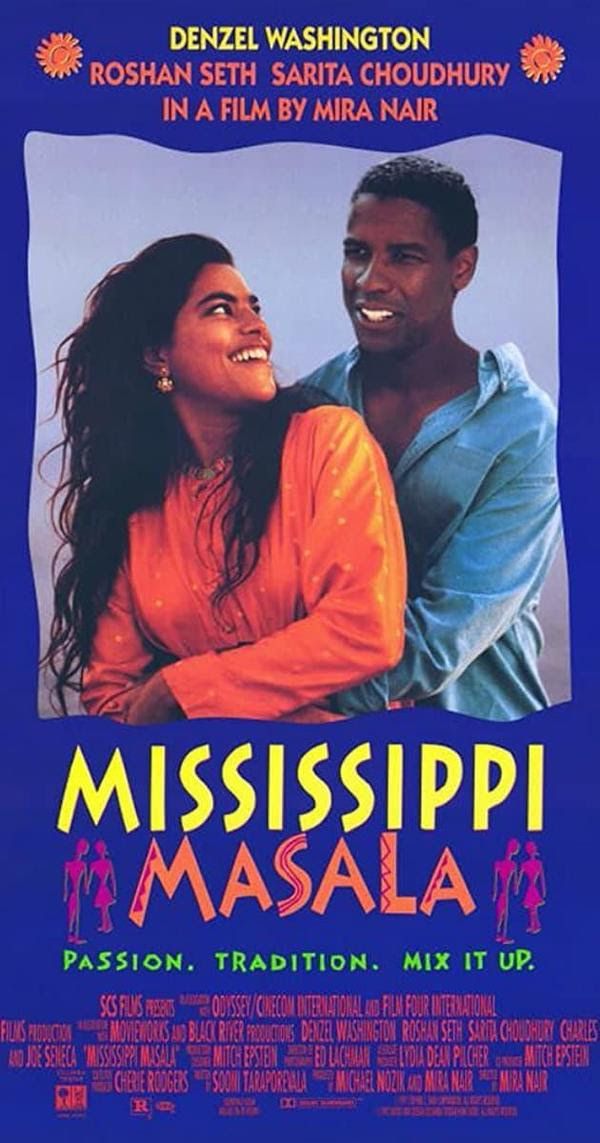

Je vous recommande de voir le film Mississippi Masala qui montre l’exil forcé des populations sud asiatiques.

On comprend que ces indiens et indo-descendants, depuis la fin de la décolonisation, ont eu plus d’opportunités pour s’enrichir à leur tour au détriment des classes les plus pauvres ougandaises.

Cette ascension sociale arrive notamment à Maurice et à l’île de la Réunion.

Ça en dit long sur les relations que l’on peut avoir étant membres de diasporas sud asiatiques envers les populations noires, dans nos familles par exemple.

Bollywood et l'Afrique ?

Alors que dans certains pays comme l’Ouganda ou le ressentiment envers les sud asiatiques pouvait se révéler fort. D’autres régions de l’Afrique n’ont pas forcément connu cette arrivée massive de personnes sud asiatiques liée à cette géopolitique coloniale.

Dans cet article, l’écrivaine explique que l’industrie de Bollywood est arrivée dans les années 50 sur les écrans. Plusieurs aspects esthétiques tels que les codes vestimentaires, les tuniques longues pour les hommes et les mètres de tissus enveloppants pour les femmes, la manière de manger avec les mains ont séduit la population d’afrique de l’ouest.

Au-delà des codes esthétiques, ce qui a également séduit c'est aussi une profusion de valeurs autour de la famille, le respect des aîné.e.s, les mariages arrangés, les castes, la religion, l’honneur, la morale.

Ou encore le fait de vivre dans un pays colonisé.

Des perspectives et représentations absentes du cinéma européen et américain.

Le 6 février 2022, le Sénégal remporte la CAN face à l'Egypte.

Elle me rapporte que son ami s'est exclamé du monde présent à l'aéroport de Dakar.

La dernière fois qu'il y avait eu autant de monde c'etait lors d'une venue de l'actrice qui joue le rôle de Vaidehi.

Pour le voir c'est ici. Attention, le son de la vidéo est très fort.

Le Sénégal : Fanbase Bollywood.

Après voir discuté avec une copine sénégalaise, actuellement au Sénégal, je lui parle du sujet de ma newsletter et je lui pose quelques questions sur le colorisme.

Elle me parle justement de Vaidehi, personnage de la série éponyme dont je parle dans la 1ère NL, série qui a longtemps été vénérée au Sénégal et en Afrique de l'ouest. Par ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations.

Pallavi Kulkarni, cette fois ci à l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire

Carton rouge pour Bollywood

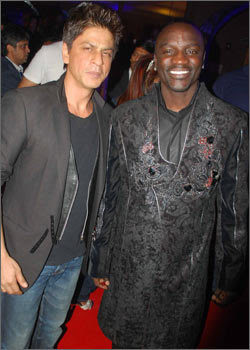

En 2011, j’ai suivi avec admiration le making of d’une chanson indienne bollywood :

Chammak Challo, pour le film du célèbre acteur Shah Rukh Khan (Ra One).

Le chanteur qui l’interprétait est Akon, Aliaune Damala Badara Akon Thiam. Chanteur noir américain d’origine sénégalaise, oui celui qui a chanté : Lonely

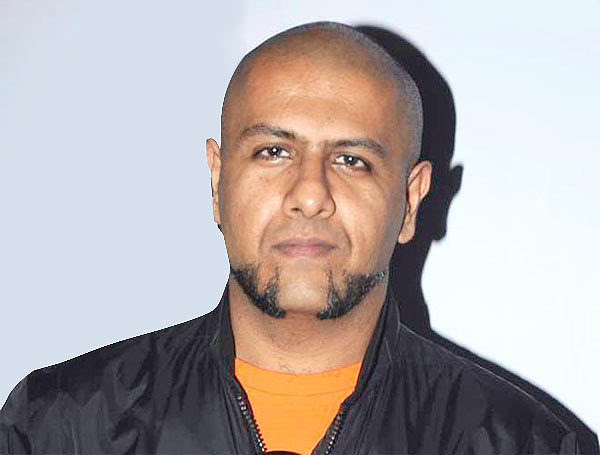

Chammak Challo est composée par Vishal Dadlani.

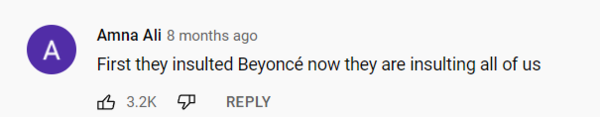

“When you dance, watching you, oh fair-skinned girl, Beyoncé will be ashamed.”

En te voyant danser, oh fille à la peau claire, Beyonce aurait honte.

Je me demande comment on passe de la superbe énergie véhiculée par Akon et ses collaborateurs, à travers cette chanson qui unit ces deux cultures, à l’attaque, coloriste, négrophobe donc raciste à l’encontre de Beyonce, de 2020.

Dans un film indien, bollywood, des compositeurs ont écrit les paroles suivantes :

Shah Rukh Khan & Akon

Figurez vous que le chanteur de cette chanson ouvertement négrophobe est ce fameux Vishal Dadlani…

Je ne peux m'empêcher de me questionner sur le traitement d'Akon lors de son passage en 2011. Etait-il aussi critiqué pour sa couleur de peau en langue hindi, à son insu ?

Je me pose aussi la question de la mysoginoire, une contraction de mysoginie et noire. C'est à dire une discrimination basée sur le genre de toute personne perçue comme femme.

Est ce que Beyonce reçoit cette insulte en raison de son genre ?

Voici la définition du collectif Mwasi

Misogynoir :Terme formé à partir des mots grecs (μῖσος) misos : haine, (γυνή) gyné : femme et du français noir-e. Le terme créé en 2010 par Moya Bailey, chercheuse et militante féministe afro-américaine, décrit une misogynie et une négrophobie dirigées spécifiquement envers les femmes noires. Parfois, cette misogynie créée une opposition binaire avec les femmes blanches (qui représentent la « bonne » féminité quand les femmes noires ne le sont pas) ou avec d’autres femmes racisées, mais seulement dans la mesure où les femmes noires sont les plus avilies. Cette opposition rend invisible la douleur des femmes noires.

Des protestations ont eu lieu contre cette chanson et contre tous.tes les artistes liée.s au projet. En premier lieu, les compositeurs ont eu la “très mauvaise idée” de remplacer Beyonce par Beyonse…

Un changement qui a, à nouveau crée un tollé, engendrant une deuxième modification.

Beyonce Sharma Jayegi

Duniya Sharma Jaayegi

Duniya qui signifie le monde en langue hindi.

Les protestant.t.es se sont indignés de cet acte en s'excusant auprès de Beyonce sur Twitter cependant ces excuses étaient formulées de manière déconnectée de l'incident raciste et négrophobe (Beyonce) et du colorisme et de la négrophobie quotidienne présente en Inde.

Cette affaire ravive la conversation autour de la négrophobie et du colorisme qui ne peut plus tarder. Bollywood est une gigantesque industrie qui a un rôle puissant en Inde, ses artistes participent à la banalisation de cette négrophobie. Elle a également une soeur extrêmement puissante, qu'est l'industrie de cosmétique. Tout en continuant d'explorer les liens entre l'Afrique et l'Asie du sud, je parlerai également des dérives de Bollywood avec un exemple de film qui m'a profondément dérangée. Nous verrons en quoi la représentativité dans les médias peut être un début guérisseur pour les personnes non représentées à l'écran.

Recommandations et sources

Voici des recommandations de supports pour comprendre l'expulsion, ordonnée par Idi Amin ainsi que les rapports entre communautés noires et sud asiatiques.

Lecture : “Les rochers de poudre d’or” de Natacha Appanah, autrice mauricienne qui raconte l’arrivée de paysans indiens, engagés, sur l'île Maurice.

Film :

“Mississippi Masala” joué par Denzel Washington et Sarita Choudhary, de Mira Nair

“Le dernier roi d'Ecosse” joué par Forest Whitaker, de Kevin Macdonald

Sources

https://www.nypl.org/blog/2011/12/06/bollywood-and-africa-love-story

https://www.asiabyafrica.com/point-a-to-a/bollywood-in-nigeria

https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Railway

https://fr.wikipedia.org/wiki/Engagisme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abolition_de_l%27esclavage#Au_Royaume-Uni

J'ai beaucoup appris durant la phase de recherche et je me rends compte qu'il y a très peu de documentation sur les différents sujets et les liens que j'essaie de faire entre ces deux communautés au passé plus que commun.

Les travers du cinéma indien, suite.

Connectons nous

Suivez moi sur mes réseaux sociaux.

© 2025. Tous droits réservés.